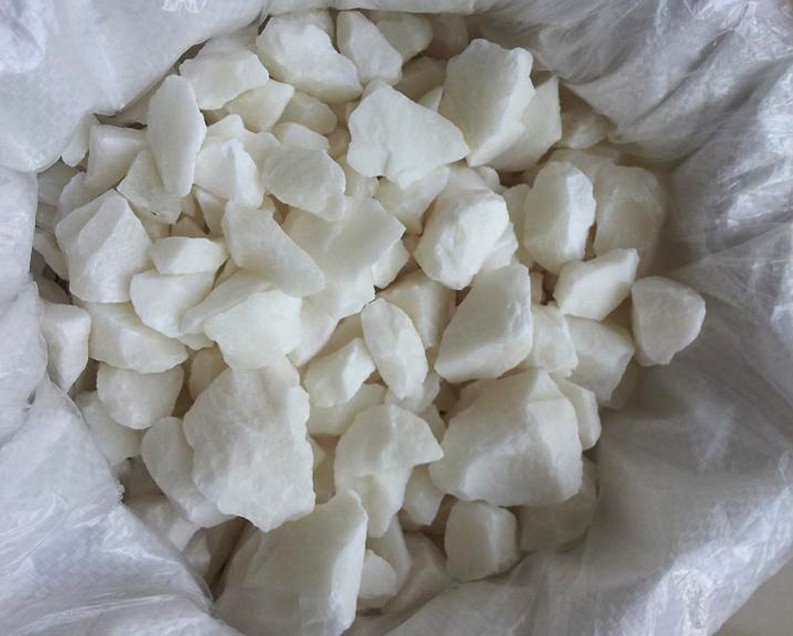

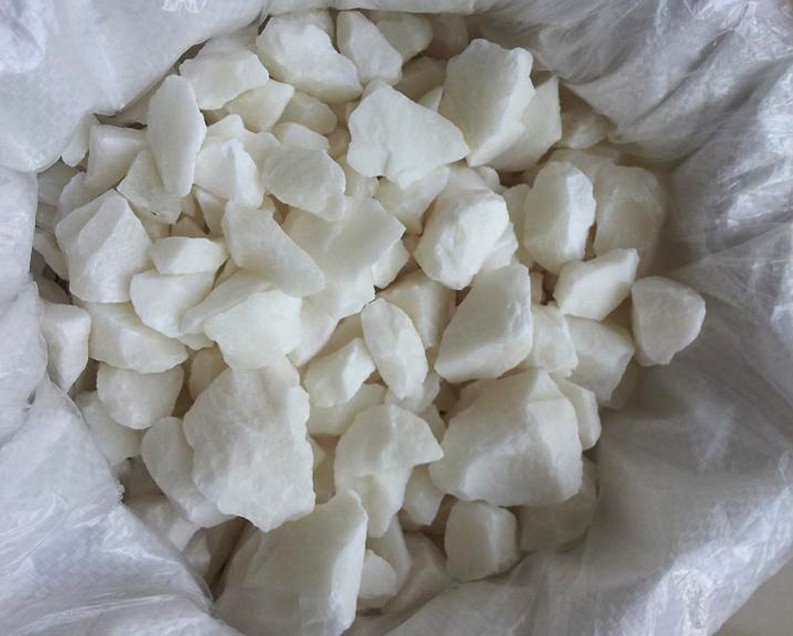

在污水處理與飲用水凈化的領域中,無鐵硫酸鋁宛如一位“隱形凈化大師”,發揮著關鍵作用。它憑借獨特的凈水原理,能有效去除水中的雜質與污染物,讓渾濁的水變得清澈潔凈。那么,無鐵硫酸鋁究竟是如何實現這一神奇轉變的呢?讓我們一同揭開它神秘的凈水面紗。

一、破解穩定體系:膠體顆粒的雙電層結構

天然水中的懸浮顆粒(如黏土、細菌、有機物)大多帶負電荷。由于同種電荷相互排斥,這些顆粒在水中保持分散狀態,形成穩定的膠體體系,僅靠重力自然沉降需要很長時間,甚至無法沉降。無鐵硫酸鋁凈水的首步,就是破解這一穩定體系。

二、水解與聚合:生成帶正電荷的活性物質

當無鐵硫酸鋁投入水中后,迅速溶解并發生水解反應,生成一系列帶正電荷的水合羥基鋁絡合物,如單核的[Al(H?O)?]3?、[Al(OH)(H?O)?]2?,以及多核的聚合陽離子,如具有很強中和能力的[Al??O?(OH)??]??(Al??聚合物)。

這些水解產物是發揮混凝作用的關鍵“活性成分”,它們攜帶的高正電荷,是中和負電膠體的基礎。

三、核心作用機理:電中和與吸附架橋

無鐵硫酸鋁的凈水原理主要通過以下兩種核心機制協同完成:

1.電中和作用

帶正電的鋁水解產物與帶負電的膠體顆粒相互碰撞,吸附在膠體顆粒表面。

這一過程有效中和了膠體顆粒表面的負電荷,顯著降低了顆粒間的靜電斥力。原本因排斥而穩定的膠體體系被破壞,顆粒間得以相互靠近,為聚集創造了條件。此過程如同消除了顆粒間的“隔閡”,使它們從“互不理睬”變為“易于接觸”。

2.吸附架橋作用

水解產生的鋁聚合物(尤其是長鏈狀聚合物)像許多只“手”一樣,可以同時吸附兩個或多個已被部分中和的膠體顆粒。

這些聚合物在顆粒之間架起“橋梁”,將無數微小的顆粒連接在一起,形成一個個肉眼可見的、疏松多孔的網狀絮狀體,俗稱“礬花”。這一過程將微米級的膠體顆粒聚集成為毫米級的礬花,實現了污染物的“增重”和“放大”。

四、沉降與分離:完成水質凈化

在無鐵硫酸鋁的作用下形成的礬花,體積和重量遠大于原始膠體顆粒。在重力作用下,這些礬花會快速沉降到水體底部,從而將水中大部分的懸浮物、膠體、以及部分溶解性有機物和病原微生物包裹在其中一并去除。

隨后,通過沉淀池和過濾池的物理分離過程,清澈的上層水與絮凝沉淀物被完全分開,之后得到凈化后的水。

總結而言,無鐵硫酸鋁的凈水原理是一個連貫的化學與物理過程:溶解水解→生成正電絡合物→電中和破穩→吸附架橋成礬花→重力沉降分離。其“無鐵”特性避免了鐵離子對出水色度的干擾,特別適用于對水質外觀要求高的場合。正是這種有效、經濟的凈化機制,使得無鐵硫酸鋁在凈水領域持續保有重要的地位。